Es ist nichts furchtbarer anzuschauen als grenzenlose Tätigkeit ohne Fundament. – Goethe –

Es gibt eine gute und eine bessere Nachricht. Zuerst die Gute: das Grundstück des Bootshauses ist offensichtlich kampfmittelfrei.

Nun die Bessere: (fast) alles, was jetzt kommt, ist eigentlich schon unter Neubau zu verzeichnen, Neubeginn, Wiedererrichtung, es geht voran, Fortschritt…bloß kein Stillstand!

Da nun jede und jeder mitbekommen hat, dass bei einer Suchbohrung nach Sprengstoff (offensichtlich) menschliche Knochen unter dem Haus gefunden wurden, ist natürlich naheliegend, dass der Denkmalschutz darauf brennt, den Boden gründlich zu untersuchen.

Warum in Gottes Namen fahren dann jetzt Baumanschinen da rum und kippen da Zeugs hin, wo das doch weg soll?!

Die Baufirma L. Elenz richtet dort eine „Baustraße“ ein, denn das Ganze folgt einem festen Schema. Bevor der Denkmalschutz (oder korrekt: die GDKE, „Generaldirektion Kulturelles Erbe“) anfangen kann, muss der Grubenverbau fertig sein. Das heisst: das mögliche Suchareal (das ja in die Tiefe gehen wird) muss natürlich gegen Einsturz oder Abrutschen gesichert werden. Vielleicht war das bei einer historischen Grube an gleicher Stelle nicht passiert und so kommen die Knochen dahin. Ein antiker Grabungsleiter, verschüttet von einer unfachmännisch gesicherten Grubenwand, während die historischen Bauarbeiter viezschlürfend am Grubenrand stehen: „Majusebetter. …Hmm…samma, gihs dau heut noch ruudan oda holema paa pennuläächa beim Flieten-Quintus?“

Daher wird die geschotterte Baustraße eingerichtet, damit in den nächsten Tagen hoffentlich ein großer Bohrbagger auf das Gelände und diesmal wirklich große Löcher bohren kann. Mal sehen, was dann schon wieder zum Vorschein kommt. Diese Löcher sind für die Gründungspfähle bestimmt.

Nun kann hier nur ein kurzer Ausflug in die Welt der Gründungen erfolgen. Das spätere Bootshaus wird ja Einiges wiegen. Dieses Gewicht muss natürlich auf „stabilem Grund“ stehen, um sich nicht ewig zu setzen oder abzusenken. Das wäre dann- Goethe wusste es- eine ewige Baustelle, oder eigentlich eine Ruine. Mit Meinungen ist es manchmal genauso: nicht fundiert, aber immer wieder zum Vortrage gebracht, wird eine Sache ja nicht richtig, trotz der Verve des Vorträgers.

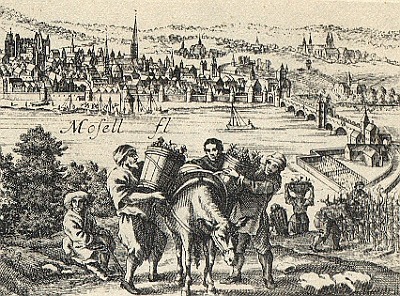

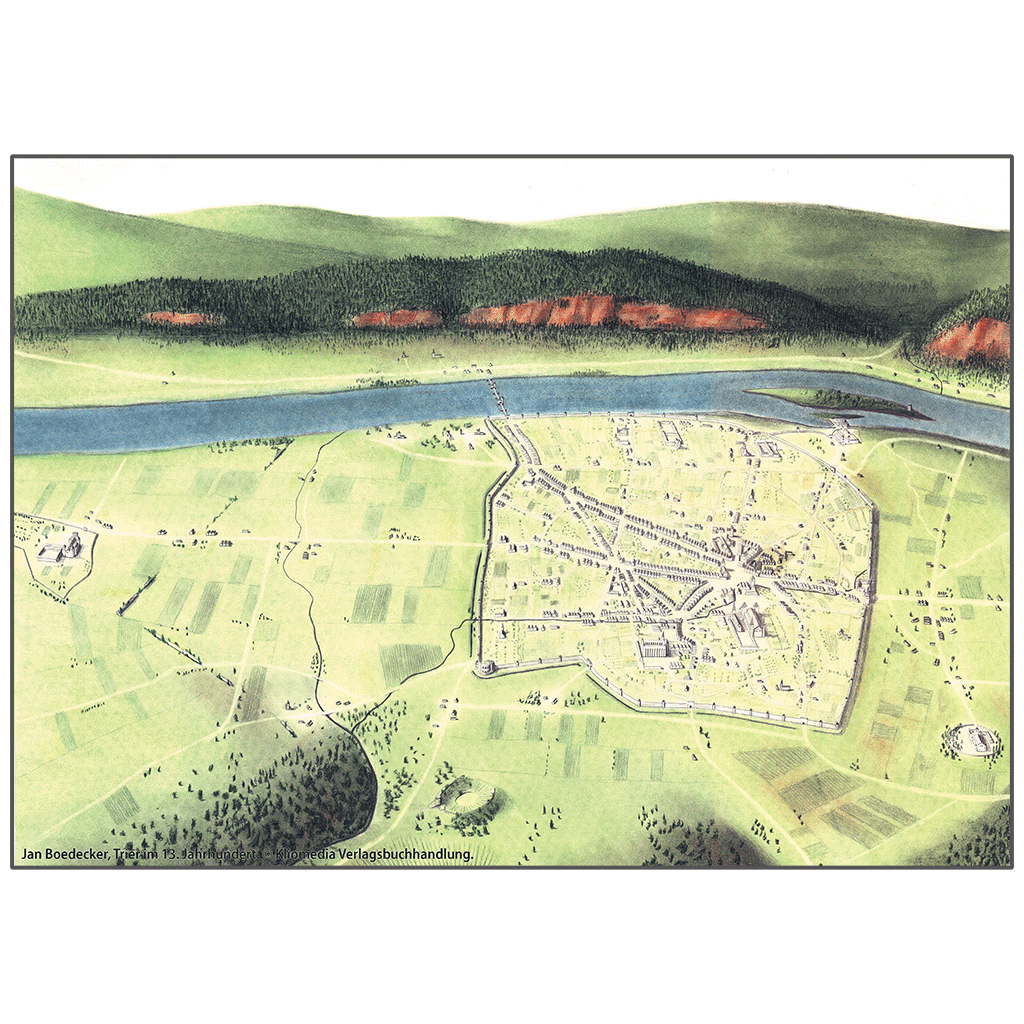

Zurück also zur Bauwerkslast: diese muss auf tragfähige Bodenschichten übertragen werden. Die Lastabtragung erfolgt über Pfahlgründungen oder Pfahlwände, die die Gebäudelasten durch ein Zusammenwirken von Spitzendruck und Mantelreibung auf den Untergrund übertragen. Man sieht hieran: es ist immer besser, da Fachleute dran zu lassen. Dabei ist die Pfahlgründung eine der ältesten Gründungsmethoden: die Pfähle der „ersten“ Römerbrücke, einer Holzkonstruktion, stecken noch rund um die heutige Brücke tief im Boden. Auch z.B. Venedig und Amsterdam sind bekanntlich auf Pfählen gegründet, weil früher noch keine Wasserabsenkung möglich war. Historische Alternativen waren Steinblock- oder Steinschüttfundamente, die aber ebenso das Problem hatten, (hohe) vertikale Kräfte (z.B. bei Türmen) nicht in die Umgebung, sondern nur in die Tiefe abgeben zu können- das ist den Erbauern des geraden Turms von Pisa irgendwann schmerzlich klar geworden. Gut, dass er sich nicht in Gänze gesetzt hat, sprich über die Jahrhunderte in die Tiefe abgerauscht und zum schiefen Brunnen von Pisa geworden ist. Kann ja alles schief gehen. Exkurs: wie viele Türme hatten die gebaut, um festzustellen, dass es ohne Gründung nunmal nicht geht?

Aus dem „germanischen Reich“, das es als solches nie gab, sind jedenfalls keine haltbaren Brückenbauten über große Spannen oder auch monumentale Bauwerke bekannt. Barbaren halt. Mit Reichsgründung hatten sie es ja auch lange nicht so. Also sind wahrhaft fundamentale Kenntnisse durchaus auch ein Erfolgsrezept des römischen Reiches.

Also: Gründungspfähle werden gerne mal in weichem oder wässrigem Baugrund genutzt, immerhin ist ja ein Hochwasser bei uns nie ausgeschlossen.

Doch auch in die Tiefe allein wirkt das Gewicht je nach Bauart und -Stoff nicht oder weniger, sondern auch zur Seite. Beim sogenannten Gewölbeschub drücken die oberen Bauteile, insbesondere Kuppeln und Gewölbe, auf die unteren, was zu nach außen gerichteten Horizontalkräften führt bzw. dazu, dass eine Mauer sinnbildlich horizontal durchbricht. Entgegnen kann man dem z.B. mit einem Ringanker, einer Auflast, Widerlagern oder einem entsprechenden Strebewerk, die allesamt Gewölbeschub und auch Windlast ableiten. Letzteres Strebewerk findet man z.B. an gotischen Kathedralen wie in Köln oder Paris, das hat garnix mit einem weiteren Schiff zu tun und mehr Platz und Herrlichkeit: das ist zunächst mal Ableitung der Kräfte aus der Ur- Basilika. Ob nun offen oder versteckt, Ringanker, Widerlager oder Strebebögen – das ändert sich mit Region und Epoche. Sicher auch ein Lernprozess, denn ohne derlei Maßnahmen äußert sich der Gewölbeschub wie hier:

Also, jedenfalls sollen in in den nächsten Tagen die Löcher für die ersten Gründungspfähle im Bereich an der Luxemburgerstraße, wo die Wohnbebauung stehen wird, gebohrt werden und die Pfähle gesetzt. Dies wäre dann wirklich ein erster Schritt des Neubaus. Bevor dann erst nochmal ein Halt für die Grabungen eingelegt wird.

Aber nochmal zurück zu dem Ding mit der Kuppel. Ist das eigentlich schon fertiggeplant oder wäre da noch was drin? So ein schöner Kuppelbau mit seitlichen Strebewerken? „Der Doppelvierer liegt hinten im linken Seitenschiff!“ „Ich geh in die Kuppel, gemischte Sauna heute!“ Und als gotische Wasserspeier Abbilder verdienter Mitglieder…nackt, natürlich? Wer will?