Wie „befürchtet“, fördert unsere Baustelle Erstaunliches zutage.

Nach einer kurzen Phase des Stillstands ist nun wieder Bewegung auf dem Bauplatz eingetreten. Derzeit wird professionell nach Kampfmittelresten gesucht. Die Sprengarbeiter sind mäßig begeistert, denn der Boden ist historisch zugemüllt mit Metallschrott, Rohren etc.- so schlagen die Sensoren regelmäßig Fehlalarm. Und doch muss jedem Piep nachgegangen werden, denn immerhin könnte es sich ja auch um ein noch explosives „Erbe“ handeln.

Sofern dies so ist, handelt es sich im besten Falle um weggeworfene Reste von Handwaffenmunition. Schwieriger wird es bei Fliegerbomben. Und da unser Verein in der Nähe zum Bahnausbesserungswerk liegt, das regelmäßiges Ziel von Bombenangriffen war, sind Kollateralschäden nicht auszuschließen. „Precision Bombing“ der heutigen Zeit war damals unbekannt.

Auf dem Luftbildausschnitt erkennt man unten in der Mitte das alte Bootshaus, die ehemalige Malzfabrik Zangerle. Gut zu sehen sind die Sparren des abgedeckten Daches- zudem zwei große Bombenkrater in unmittelbarer Nähe des Hauses. Dies ließ die Stadt 1946 feststellen, das Haus sei zu über 85% zerstört- es wurde womöglich abgerissen. Gegenüber auf dem Hügel das heutige Gewerbegebäude mit den auffälligen Sandsteinmauern. Flussaufwärts dann die alte Fabrik Feuerstein mit dem markanten Dach, das gerade erst abgerissen wurde. Darüber das freie Feld, auf dem heute das „weisse Haus“ steht und dann einzeln der alte Kanuschuppen, heute Bootshaus, in dem vor den 1930ern einmal eine Rolladenfabrik ansässig gewesen war. Die Mosel verlief damals anders, wie man hier erkennen kann, aber auch dort gab es Bombentrichter, einer etwa auf Höhe der Krafthalle.

Das Problem: es gab verschiedene Angriffe und so stellt dieses Bild nur eine Momentaufnahme dar. Zugleich zeigt es nur die Stellen, an denen Bomben explodiert sind- nicht die, die vielleicht ins Umland geschleudert wurden und seitdem in der Erde liegen. Über siebzig Jahre nach Kriegsende ist das Verfallsdatum der Sprengstoffe lange überschritten. Der wird dann allerdings nicht sauer, aber doch schlecht im Sinne von unberechenbar. Weiteres Problem: nicht ausgelöste Aufschlagszünder oder – noch schlimmer – sogenannte Langzeitzünder, die (meist) mit Aceton einen verzögerten Zündmechanismus auslösen sollen. Schon damals war natürlich nicht unumstritten, dass etwaige Lösch- und Rettungseinsätze nach Bombenangriffen von zeitverzögert zündenden Bomben (eine bis zu 144 Std später) gefährdet wurden- wobei alle Kriegsparteien sie nutzten. Kam die Bombe bei falschem Einschlagswinkel oder weichem Boden verkehrt herum zum liegen, mit dem Zünder nach oben, tropfte das Aceton nicht auf den Sperrmechanismus aus Zelluloid oder Kunststoff und die Bombe wurde nicht gezündet- liegt also bis heute dort. Noch perfider: die meisten Bomben mit Langzeitzünder haben eine Ausbausperre. Hier kann der Zünder dann nicht entfernt, die Bombe muss aufgeschnitten werden. Bis zum heutigen Mittag war alles „ruhig“, auch wenn die Sprengwerker natürlich gerne ihren alten Spaß bringen: „Wer suchet – der findet. Wer drauftritt- verschwindet.“

Dort, wo die Gründungspfeiler unseres neuen Hauses stehen sollen, wird vorsichtig in die Tiefe gebohrt. Und dabei kam gestern auf etwa 1,5 Metern Tiefe Erstaunliches ans Licht: offensichtlich menschliche Knochen. Der Denkmalschutz war sofort vor Ort und hat diese gesichert- einem Gerücht zufolge handelt es sich um einen „Römer“.

Zwar ist natürlich denkar, dass hier eine unentdeckt im Krieg umgekommene Person liegt. Allerdings müsste sie ja in die Tiefe von 1,5 Metern gekommen sein.

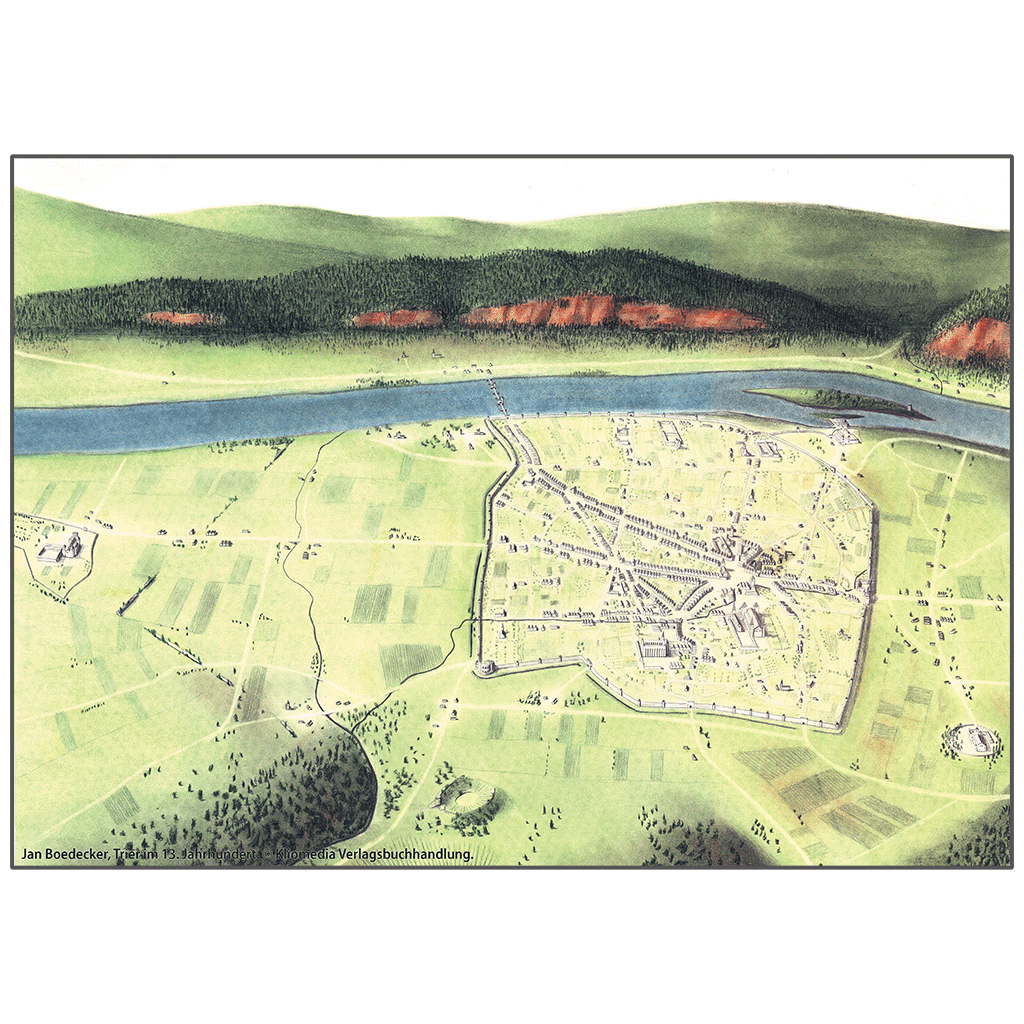

Der Leiter der Landesachäologie Trier, Dr. Joachim Hupe, der auch unsere Baustelle begutachten wird, hat es in seiner Ausarbeitung „Das neue Grabungsschutzgebiet ‚Archäologisches Trier'“ selber erläutert. Er rechtfertigte die Einrichtung verschiedener Grabungsschutzgebiete (in denen vor jedem Bauvorhaben eine Art „Grabungsvorbehalt“ besteht), denn „wesentliche Bedeutung für das Verständnis der römischen Baugeschichte Triers besitzt darüber hinaus die Erforschung der nachantiken Siedlungsentwicklung und des bedeutenden baulichen Erbes aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit“. Bekanntlich lassen sich die Bodenschichten einzeln wie ein Archiv „lesen“, die in den Jahrhunderten aufeinander kamen. Wichtig ist für die Einordnung auch die Auffindsituation von archäologisch Bedeutsamem, die vor Ort akkurat dokumentiert werden muss. Und nun also Gebeine. Aber bei „uns“?

An den Ausfallstraßen der römischen Stadtbebauung – Paulin- und Saar- bzw. Matthiasstraße – gibt es bekanntermaßen Gräberfelder aus dem 1. Jahrhundert. Warum gerade dort?

Das „Zwölftafelgesetz“ aus dem 5. Jh. v. Chr. regelte unter Anderem die Totenruhe: Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito. Einen Toten darf man innerhalb der Stadt weder begraben noch in ein Brandgrab bringen. Dabei gab es das funus tacitum (für Arme, oftmals im Massengrab), das funus acerbum (ebenfalls abgeschieden, für Kinder) und das funus publicum (in großer Öffentlichkeit für die (wohlhabenden) Erwachsenen). Das Gesetz beseitigte zudem auch die Salbung, Totenklage und ein besonderes Gelage nach dem funus. Schade. Zudem durfte ein Scheiterhaufen ohne dessen Einwilligung nicht mehr als 60 Fuß an das Haus eines Fremden herangerückt werden. Die Kremation in einem bereits ausgehobenen, mit Holz gefüllten Grab (bustum) oder auf einem aufwändigeren Scheiterhaufen war die Regel. (Doch wurden in Trier bereits Körperbestattungen aus der Zeit gefunden, teils sogar mit dem Gesicht nach unten- ein Ritus, der sich uns heute nicht mehr erschließt.)

Zunächst hielt sich noch der Glaube an die elysischen Felder, in die man lieber körperlich unversehrt einging; spätestens im Zuge der Christianisierung änderten sich die Bestattungsriten dann aufgrund des Auferstehungsglaubens zu Körperbestattungen. Zunächst wurde in einfachen Sarkophagen aus Holz, später auch Sandstein beerdigt, teils entstanden später wahre Nekropolen, Gräberstraßen entlang der Ausfallstraßen, die – innen schmucklos- dem äußeren Betrachter viel Aufschluss über Leben und sozialen Status der Innliegenden geben sollten. Antike Angeberei.

Gab es eine solche Totenstadt nicht, gab es doch immerhin einfache Gräberfelder. Die Totenmonumente wurden vielfach später- wie fast alles Oberirdische – als Baustoff abgebrochen und weiterverwertet.

Warum aber im Westen? Eine Brückenkopfbesiedlung ist bekannt, jedoch die Ausbreitung des „vicus“ noch unerforscht. Bis hinauf in den Markusberg, im Bereich der „Römerstraße“, finden sich einzelne Bauwerke wie z.B. der alte Venus- Mars- Tempel im Irminenwingert. In Pallien wurden vielfach Gräber gefunden, auch Hochwasser und angeschwemmter Moselsand dürften ihr Übriges dazu getan haben, derlei bis heute unangetastet zu lassen. Hier handelte es sich jedoch vielfach nicht um Gräberfelder, sondern Einzelgräber oder kleinere Gruppen. Dies alles ist jedoch in der seitlichen Ausdehung viel näher an der Brücke als unser Verein.

Ultra pontem – also über die Brücke hinweg ist die mittelalterlich dokumentierte Besiedlung, inklusive zweier Kirchen, die bereits 1433 wieder zerstört wurden. Dabei lag Sankt Isodorus etwas weiter stromaufwärts als gegenüber der heutigen Südallee. Im Dierke- Atlas wird die in Pallien gelegene Kirche St. Isidor genannt, die weiter südliche in der Luxemburger Straße St. Viktor.

Es ist hier also nicht klar, wie weit römische, fränkische oder mittelalterliche Bebauung flussaufwärts reichte und wo dort Gräber oder gar Gräberfelder gelegen haben könnten. Sie waren wie beschrieben nicht innerhalb der „Stadt“- jedoch mehrere hundert Meter von aller bekannten Besiedlung entfernt?

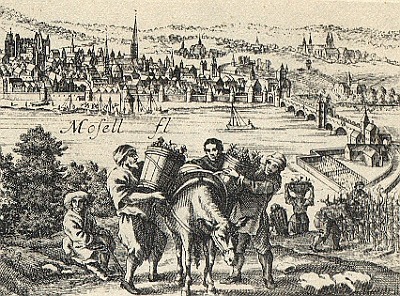

Umgekehrt stellt sich nun die Frage: Warum macht die „Eurener Chaussee“, heute Luxemburgerstraße- immerhin auf einer alten Römerstraße verlaufend – gerade hier einen Knick? Mit dem Flusslauf hat es jedenfalls nichts zu tun. Könnte es sein, dass sie an einer Bebauung vorbei lief und dann am Ende der Gebäude abknickt? Auf der Ansicht unten ist in dem Bereich nichts zu sehen, allerdings sind auch das Balduinshäuschen am Irrbach und der Venus- Mars- Tempel am Irminenwingert nicht mehr verzeichnet, wohl weil sie nicht mehr relevant waren. Es dient auch eher der Illustration, denn der wissenschaftlichen Analyse.

Vielleicht könnten Funde unter dem Bootshaus hier eine Lücke schließen, was die Kenntnisse über die westliche Bebauung der Stadt angeht. Offensichtlich gehen die Denkmalschützer davon aus, noch weitere Knochenfunde zu bekommen. Wir wollen natürlich umgekehrt auch irgendwann weiterbauen. Es bleibt spannend.