Was passiert eigentlich, wenn eine Stadt wächst? Das können wir aktuell unter der Erde sehen, aber auch in alten Papieren.

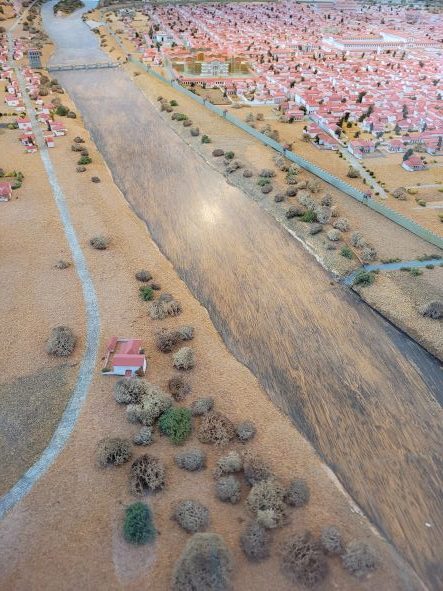

Wer dieser Tage am Bootshaus in „unsere“ Grube schaut, wird unschwer erkennen, dass etwa in der Mitte der Fläche (immerhin ist die GDKE dort bereits angelangt, nach nicht mal einem Viertel der veranschlagten Zeit) nun Steinhaufen auftauchen, die sich bei genauerem Hinsehen als Mauern herausstellen. Offenschtlich keine feste Bebauung der Stadt mehr: man konnte anfangs aufgrund des Schutts, u.A. Tonschindeln, davon ausgehen, dass es sich um einen Abraumgraben handelte, denn bei Mauerbauten und Fundamentarbeiten wurden die Bauabfälle gerne vor Ort entsorgt (= vergraben). Auch fanden sich offensichtlich Tierknochen: das muss nichts mit Tierhaltung zu tun haben, es kann genauso gut ein dort beschäftigter Bauarbeiter seine mittägliche Lammkeule dort entsorgt haben, sofern er sich die leisten konnte. Es bleibt also nach allen Seiten offen, was sich finden wird und es bleibt ein Puzzle, das mit kleinsten Indizien und Funden zusammengesetzt wird. Vielleicht werden wir im Januar mit mehr Ausgrabung auch mehr wissen.

Eins ist bisher unklar: wie zwischen römischen Abraum neuzeitlicher Müll wie Gewindeschrauben etc. gelangen können. Eine einzelne Schraube, zufällig weggeworfen und ebenso zufällig bis in die Tiefe „gespült“? Hat jemand dort einmal ein paar Schaufeln ausgehoben, um seinen Bauschutt zu entsorgen und hat dies – unwissentlich- über einem heute zutage tretenden römischen Fundament getan?

In jedem Fall finden sich im Boden auch Zeugnisse anderer Epochen, die ebenfalls – mäßig, aber doch – interessant erscheinen, wenn wir verstehen wollen, wie sich unser Fleckchen Erde entwickelt hat.

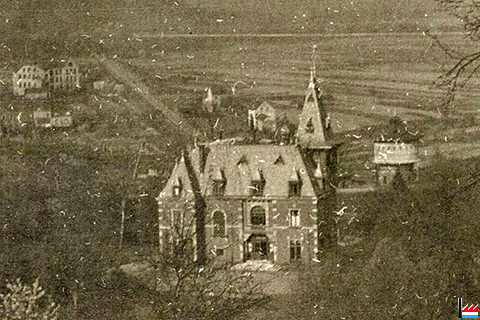

Dieses Stück Fliese, verbaut in einem Gebäude an dieser Stelle oder nur verklappt, hat auch seine Geschichte. Die Firma Lamberty, Servais & Compagnie in Ehrang war einmal eine Fliesenfabrik von einigem Weltruhm. Philipp Lamberty, Direktor des Bodenplattenwerks in Wasserbillig, sein Werkleiter Bernhard Ferring und der luxemburger Industrielle Paul Servais aus Hollerich gründeten 1878 die Firma in Ehrang. Im Zuge der Industrialisierung stiegen auch die Ansprüche an die Lebenshaltung, zudem brauchte z.B. die Stahlindustrie Schamotte, die hier ebenso wie Boden- und Wandplatten hergestellt wurden. Das Werk beschäftigte bald deutlich mehr als die anfänglich 70 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund einer sehr volatilen Marktlage jedoch, die durch vielerlei Einfuhrzölle in andere Länder bestimmt wurde, musste man den inländischen Markt ausbauen und so wurde bald unter Leitung eines bei Villeroy & Boch ausgebildeten Werkleiters eine Mosaikfabrik angegeliedert. Servais- Fliesen (die Firma war zwischenzeitlich zur Servais AG geworden) nahmen im Jugendstil plötzlich eine rasante Entwicklung. Der erste Hamburger Elbtunnel wurde mit Servais- Fliesen verkleidet, ebenso wie die Heilig- Geist- Kirche in Buenos Aires. Unter anderem wurden auch Wasserspeier und Dekorationsobjekte hergestellt, aber insbesondere die Fliesen werden heute als Einzelstücke gerne über 200€ verkauft. Sofern wir also noch eine komplette Jugendstil- Wand fänden, wäre uns sehr geholfen… Paul Servais starb bereits 60-jährig 1909, nicht ohne ein beträchtliches Vermögen gemacht und auch der Stadt Ehrang viel Wohl getan zu haben (es gab ein Ehrengrab, wohingegen seine Witwe in den 1930er Jahren nach Luxemburg zurückzog, heute gibt es die „Servais- Straße“). Die sehr repräsentative Villa Servais (auch „Servais‘ Schlösschen“ genannt) im Wallenbachtal brannte 1974 ab- sie wäre später wahrscheinlich eh einer Umgehungsstraße zum Opfer gefallen. Man fragt sich als Zugezogener doch immer mal, was an Abriss, Überbauung etc. in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich in die Trierer Verwaltung gefahren ist, wiewohl auch für eine Umgehungsstraße gute Argumente vorgelegen haben mögen.

Während die Wirtschaftskrise 1929 – das Werk war bereits 1921 verkauft worden – noch einigermaßen überstanden werden konnte, brach in der Folge die inländische Bautätigkeit 1931 fast vollständig ein und alle Beschäftigten wurden entlassen. Erst 1933 zog die Produktion an, um 1966 arbeiteten ca. 1000 Beschäftigte in Ehrang, wo die Produktion mit zunehmender Verteuerung 1993 nach mehreren Umfirmierungen endete. Heute stehen noch vereinzelt Hallen, wo Speditionen, Handwerksbetriebe und z.B. die Firma Steil Krahne ansässig sind. Die Becking, Mosaik-, und Tonstraße zeigen heute die alte Lage noch an.

Was tat man in der Zeit dieser wirtschaftlichen Verwerfungen?

Das galt auch für die Beschäftigten z.B. der Quinter Hütte, eines noch wesentlich älteren Walz- und Stahlwerkes, das bereits 1872 seinen Höchststand mit über 1000 Beschäftigten hatte. Das heutige Schloss Quint wurde 1760 als Sitz für das Eisenwerk gebaut. 1890 wurde der letzte Hochofen ausgeblasen, aber erst 1925 wurde das Werk stillgelegt.

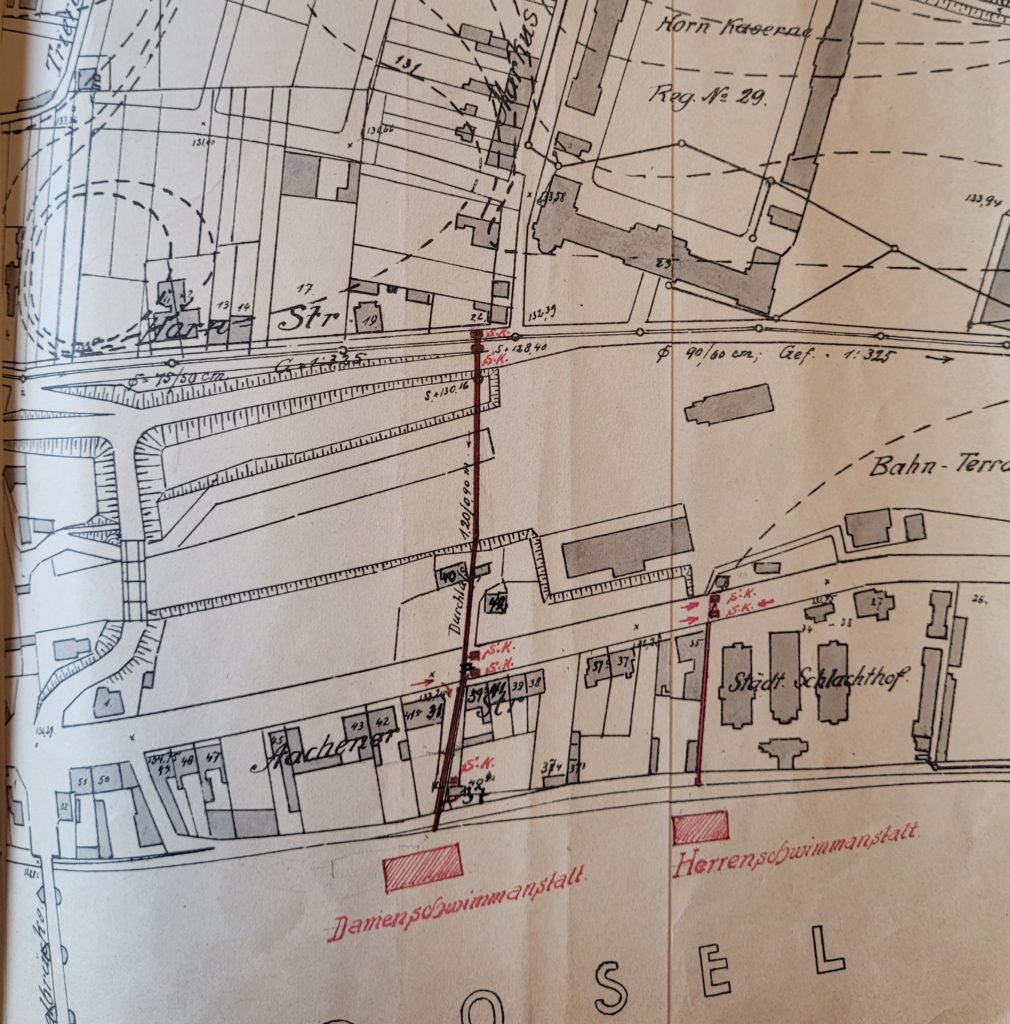

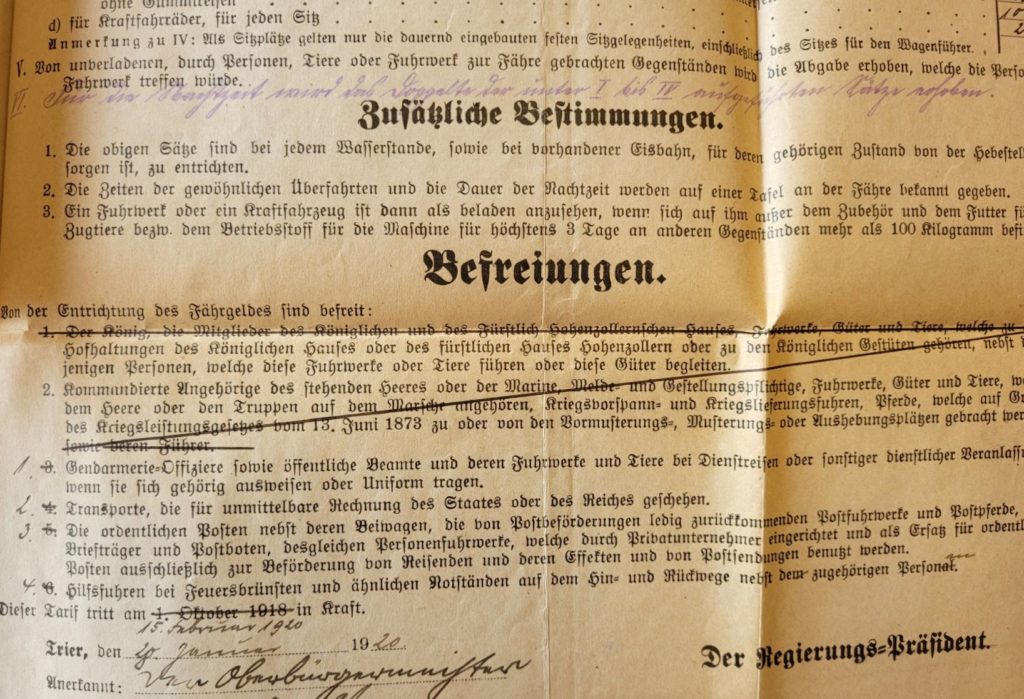

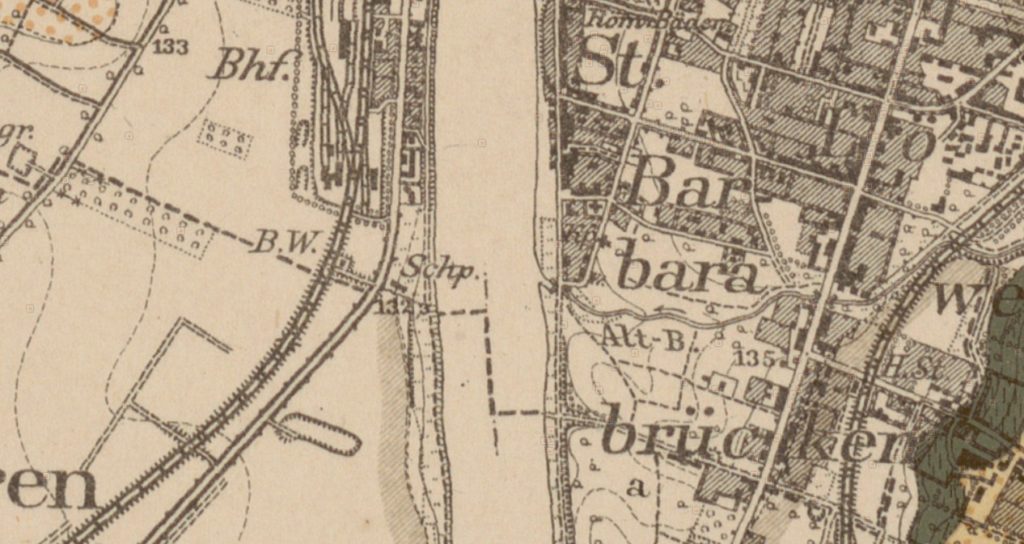

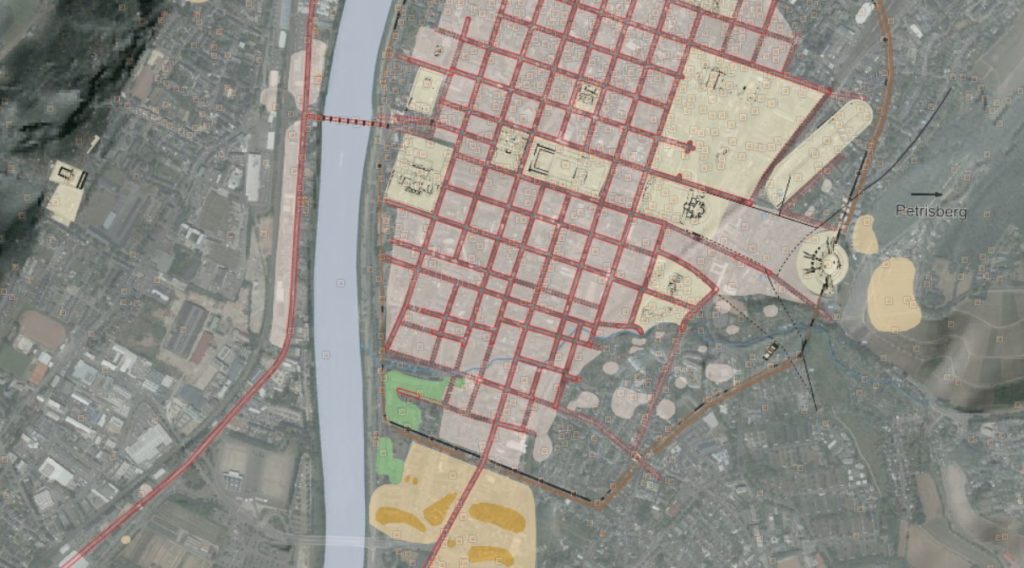

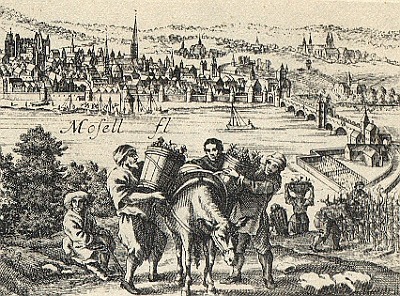

Offensichtlich zog man diese Beschäftigten bis weit in die NS- Zeit zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen heran. Unter Anderem wurde so der Nürburgring gebaut und auch das Moselufer in Trier wurde Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre wohl unter Zuhilfenahme sogenannter „Tagwerke“ gestaltet. Die Verträge wurden bereits ab 1926 geschlossen, jedoch zogen sich die Bauarbeiten bis in die 1930er Jahre- insbesondere wurde der Stadtteil St. Barbarba geschleift, nachdem er erst wenige Jahre zuvor von Gleich- auf Wechselstrom umgerüstet worden war.

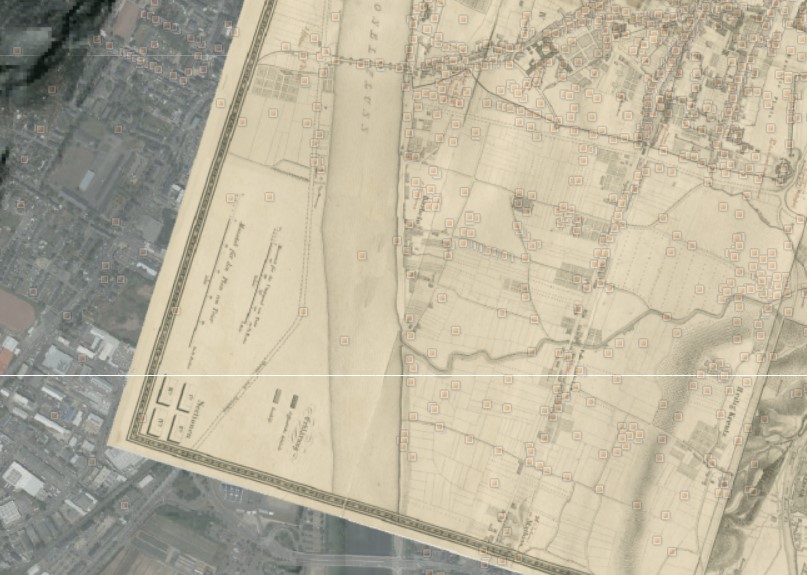

Sah der Stadtteil St. Barbara auf einem Bild des Fotografen und Weinhändlers F.E. Laven um die Jahrhundertwende noch aus, wie auch Zurlauben- ein Fischerdorf mit vielen Nachenbesitzern, das jedoch bei Hochwasser regelmäßig volllief – (https://www.volksfreund.de/region/trier-trierer-land/hochwasser-trier-1920er-jahre-vor-moseldamm-bau_aid-7023034) wurden die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen dahingehend gelenkt, dass der Moseldamm errichtet wurde. Die Quellenlage ist für einen vergleichsweise großen Eingriff erstaunlich dünn.

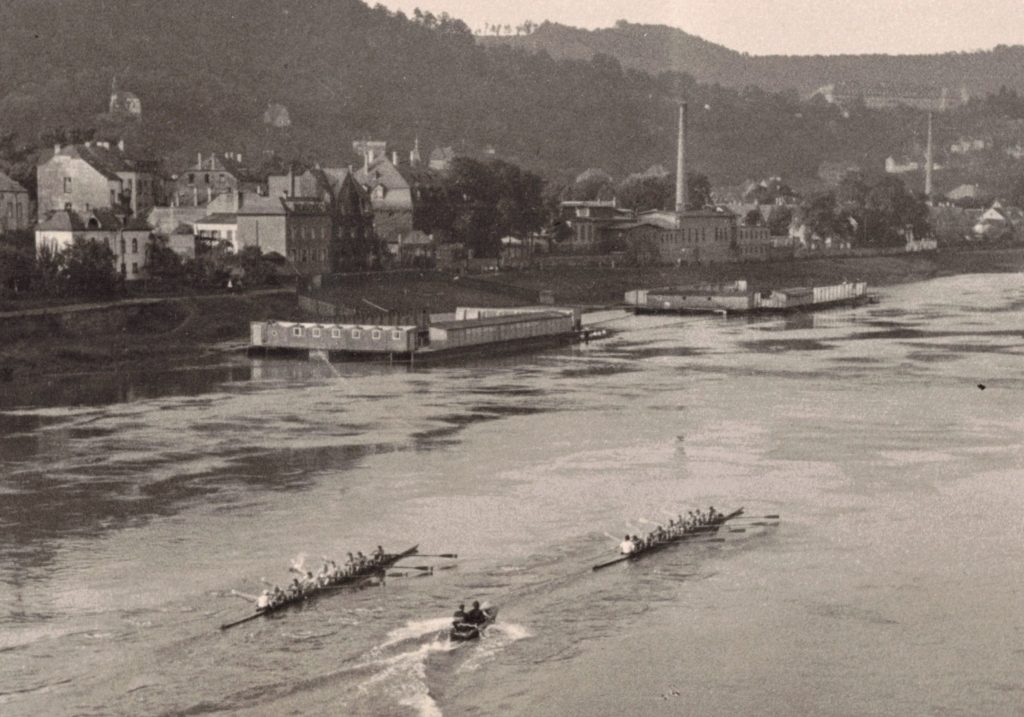

Wie auf den hochwertigen Aufnahmen der Familie Schillings zu sehen, befindet sich bereits im Hintergrund der Damm im Bau. Allerdings befindet dieser sich auch schon auf einem Bild, auf dem „Bootstaufe 1923“ steht. Möglicherweise wurde also in mehreren Abschnitten gebaut. Denkbar ist auch, dass – da sich im Bereich Bollwerkstraße ja lange ein Teil der Stadtbefestigung befunden hat – im Uferbereich um die Römerbrücke herum keine Wohnbebauung erlaubt oder möglich war.

Auch hier sieht man auf einem weiteren Bild der Familie Schillings deutlich die Veränderungen im Hintergrund.

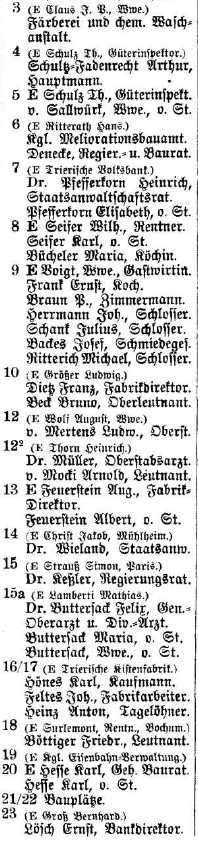

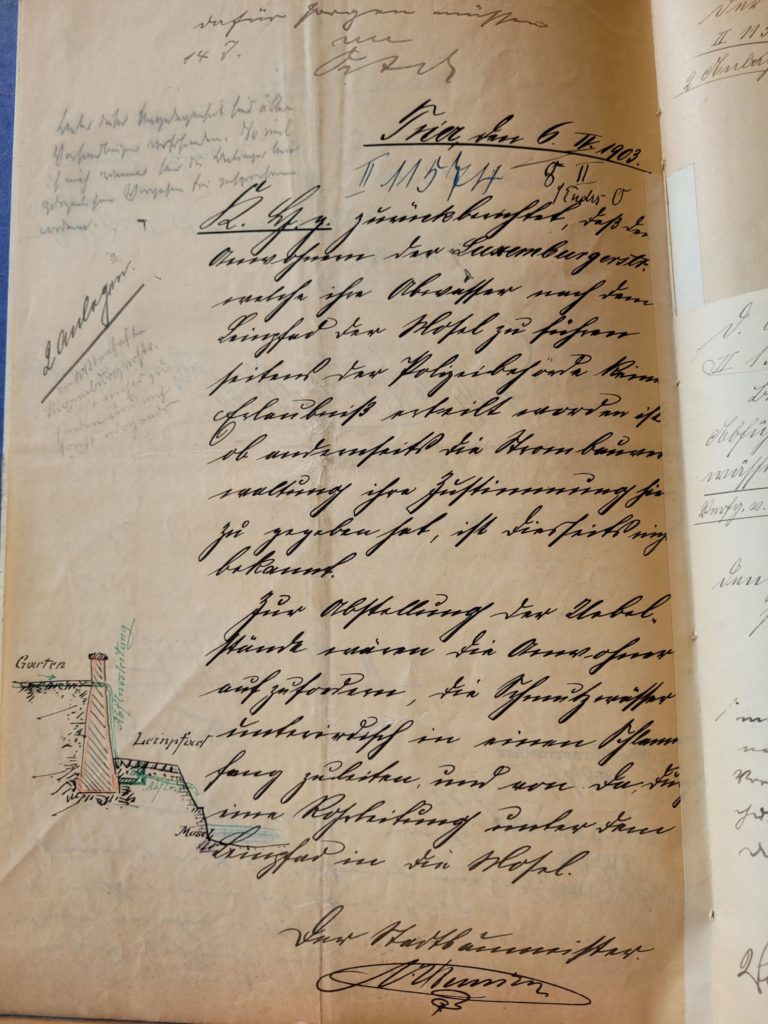

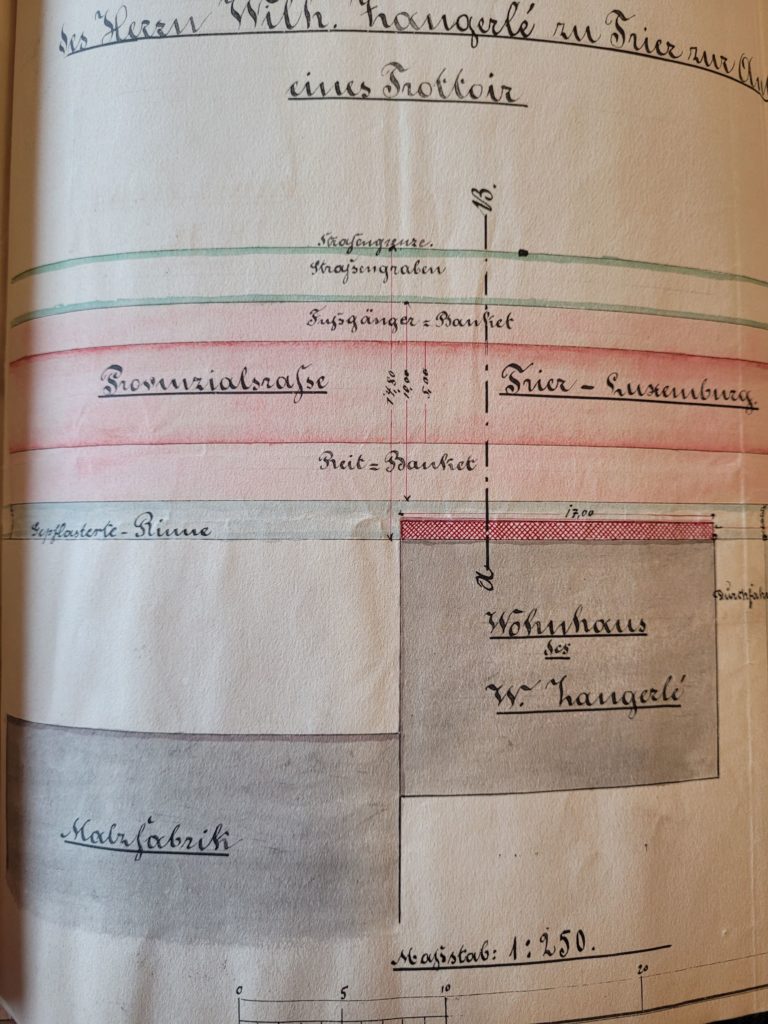

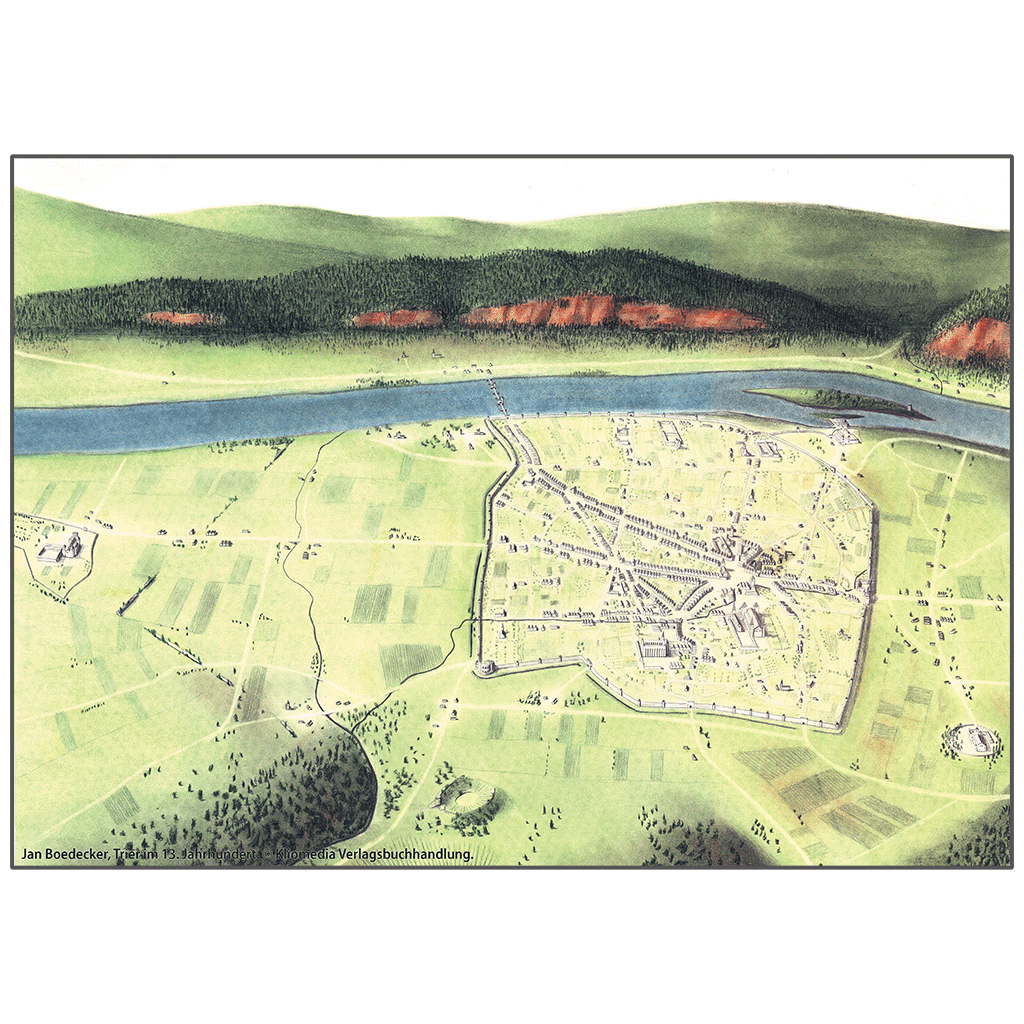

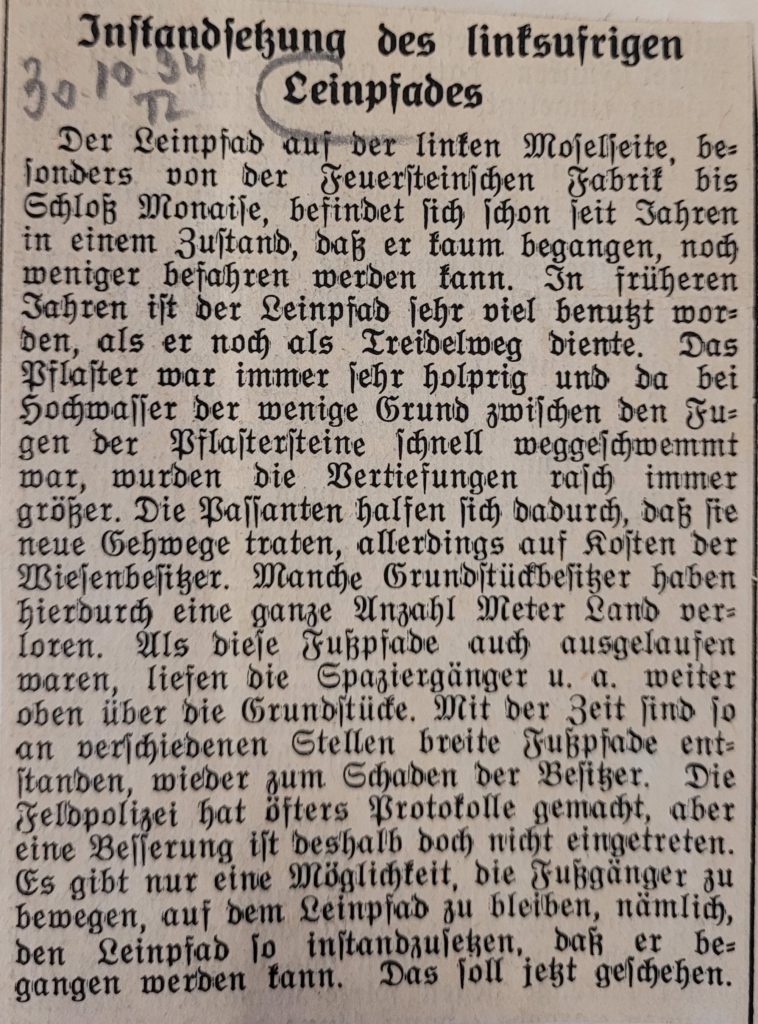

Das westliche Moselufer hingegen blieb eine… naja… nicht terra incognita, aber doch hätte der Römer vielfach gesagt: „hic sunt leones“. Bis zur Fabrik „August Feuerstein“ kam man noch… danach wurde der Leinpfad über Jahrzehnte durch Wildwuchs und (Hoch-) Wasser offensichtlich unpassierbar, so dass, wer nach Monaise wollte, bis in die 1930er Jahre sich einen Weg einfach durch angrenzende Wiesen suchte. Und das, nachdem er oder sie nicht nur über die Fäkalienströme der Anwohner hinweggestiefelt, sodern auch einem bis zu einem Meter breiten Streifen aus „Bio- Müll“ ausgesetzt war, den die Bewohner des westlichen Ufers einfach über die vielfach bis heute bestehenden hohen Mauern kippten. Die Luxemburgerstraße, auch „Eurener Chaussee“ oder lange auch „Provincialstraße“ war zunächst nach Ausbauzustand und später aufgrund des Verkehrs keinerlei Alternative für Fußgänger.

Das heutige Treviris- Gelände gehörte den Vereinigten Hospitien, die jedoch leider keine Akten mehr dazu haben und es schien nicht mehr als eine Obstwiese zu sein. Ein erstes Gebäude- mit dem Abriss unseres Bootshauses verschwunden- findet sich zwischen 1900 und 1910 auf dem Gelände. In dieses zog später die Paddlergilde der Reichsbahn ein, die Reichsbahn hatte ab 1919 begonnen, um das Bahnwerk herum Wohnungsbau zu betreiben. Mal sehen, was da noch kommt- die Gebäude waren womöglich unterkellert.

Nichts los also…bis auf die Römer, die das offensichtlich mal anders gesehen hatten. Und dabei hatte die Stadt oft große Pläne gehabt. Dazu bald mehr.